電気:電解コンデンサー

作成:2007.08.02?、編集:2025.10.29

ブラウザーは EdgeかChrome 推奨。

↑トップページ

電解コンデンサーの劣化の具合とチェック・良否判定など

劣化

電解コンデンサーの良否判定ですが、静電容量チェッカーは便利ですが、その測定方式により結果は違います。ACでの測定する方法と、充放電で測定するものがあるようです。

劣化したコンデンサーを測定した場合:

- AC測定式 容量が小さく表示される?

- 充放電式 容量が大きく表示される

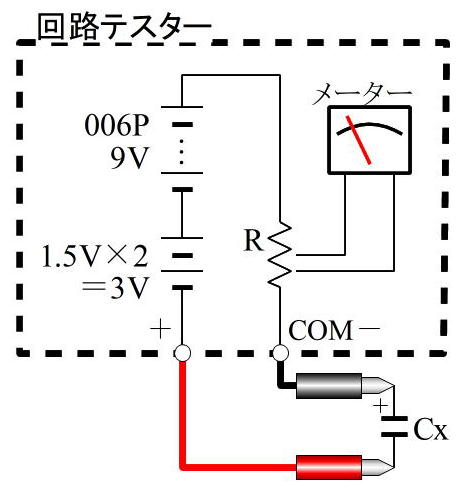

回路テスター…アナログテスターを利用した方が、コンデンサーの具合が判ると思います。つまりDCレベルで実際に充電させて測定判定しないと、本当の良否はわからないと思うのです。

回路テスターの抵抗測定レンジでは、テスターのマイナス極がプラス電圧、プラス極がマイナス電圧が現れます。

その時の電源はテスターの内蔵電池により、3Vまでしか出ないのと、さらに9V電池を内蔵していて12Vが出せるテスターがあります。抵抗測定レンジの最大レンジでそれは発揮されます。

図のRですが、主にメーター回路のあれこれの抵抗です。

測定において、電解コンデンサーには耐圧4Vのものがあり、その耐圧の充電ポイントよりは充電が上がりません。それ以上電圧を掛けるのはそのコンデンサーの劣化に関わると思うので注意してください。無理に電圧を加えないでください。

公式

Q=CV

(Q=電荷[C]、C=静電容量[F]、V=電圧[V])

Q=IT

(Q=電荷[C]、I=電流[A]、T=充電時間[s])

模擬テスト

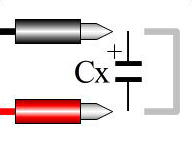

テスターのマイナス極を電解コンデンサーのプラス側に接続し、プラス極を電解コンデンサーのマイナス側に接続して充電を行い、その針の振れ具合を観ます。

不良の電解コンデンサーは、リーク電流(漏れ電流)が大きくなる傾向にあります。他には静電容量が減るなど…“容量抜け”。

テスターで調べてみると、針は途中でまで振れて、一時停止してそこからまた充電していくのも観られます。

他には、針は途中でまで振れて、一時停止して少し戻り、一時停止してそこからまた充電していくのも観られます。これは電源ラインで長く使用していたものによくみられます。

漏れ電流

漏れ電流については、メーカーのカタログにも記載されています。

例えば、ちょっとわかりにくい所がありますが…

I≦0.03CV or 4[uA] after 1min.

I≦0.01CV or 3[uA] after 2min.

(どちらか大きい値以下)

Panasonicのカタログ「電解コンデンサ」よりSUシリーズ(一般的なもの)

それから、長時間放置している電解コンデンサーは漏れ電流が大きいそうです。

電解コンデンサーの劣化は、リップル電流、温度が関係しているようです。リップル電流…つまり脈流。一応 許容値があるということです。

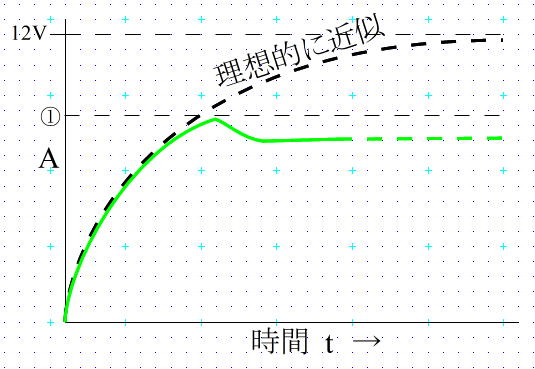

長い間電源ラインに使用されていた47uF

この症状があまり知られていないようです。

図の緑の線、このように充電電圧が変化します。

途中で下がっていますよね、こういうことが起こる部品があります。このまま使用すると、電圧安定回路に負担が掛かることになります。後には、場合によっては回路が発熱、破損となるでしょうね。交換が必須です。

電解コンデンサーを基板から外す

コンデンサーを基板から取る方法としては、

- 片方の端子から外す

片方の端子を加熱して、半田吸い取り器などで吸い取ってから、もう片方の端子をかねつして取ります。

- 両方の端子を同時に外す

両方の端子を加熱して、同時に基板から取ります。

写真は、特に表面実装用コンデンサーを取るときに、両電極を同時に加熱するための用具です。鈴メッキ電線のφ1mm程度のを“コ”の字型に曲げたものです。

他の方法としては、半田こてが2本使用したりします。箸のように持って行います。

…このような方法があります。

半田コテは20[W]くらいので加熱します。

コンデンサーと基板とがゴム系のものなどで接着されている事があるので、予めナイフで切れ目を入れておかなければなりません。※うまく取れない場合もあります。

プリント基板のパターンは、加熱温度が高すぎると銅箔が剥がれる事があるので注意が必要です。